郭潇雅

2021年,南通大学附属医院原创话剧《通医魂》以张謇创办医院的传奇为线索,通过时空对话、沉浸舞美和医护本色出演,在南通大剧院掀起观剧热潮,三扇旋转的“时光之门”让百年医脉跃然舞台。南通大学党委常委、副校长、我院党委书记施炜在接受《中国医院院长》专访时揭秘:从专业演员与医护工作者“跨界共演”的奇迹,到文博中心4000件文物与话剧形成的文化矩阵,医院正以“守正创新”的理念,让张謇“祈通中西”的医魂,在新时代焕发光彩。

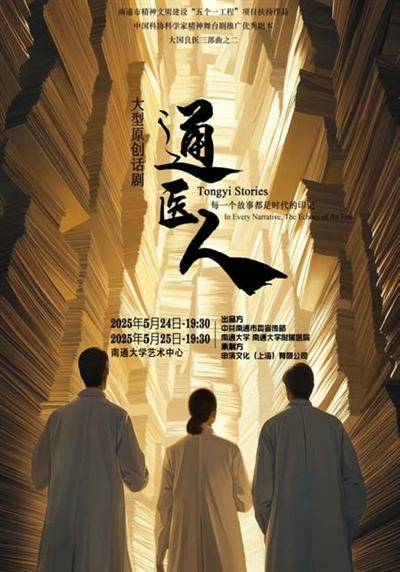

如今,这场文化盛宴迎来续章——作为《大国良医》三部曲第二部《通医人》,聚焦20世纪90年代青年医者的成长史诗,将于2025年5月24日、25日登陆南通大学艺术中心。走进剧场,与三代医者共赴一场跨越时空的初心之约,见证当代青年医者的成长史诗——这是历史与未来的交响,更是医者精神的永恒传承!

2021年11月19日,恰逢南通大学附属医院院庆日,为纪念110周年而原创的话剧《通医魂》在南通大剧院进行了首演。这场演出轰动了整个南通城,观众反响热烈,掌声不断。该剧以独特的叙事角度、诗意的情感表达、沉浸式的剧场效果和几乎乱真的张謇形象,引发了社会各界一致好评。随后,该剧又在南通市、南京市等地进行了多场演出。

作为南通人不可能不谈张謇,他如同环绕南通城的濠河水,滋养着一方水土,影响着当地的人文。作为国内最早的、由中国人自己投资建立的综合性教学医院,南通大学附属医院的文化建设一直没有离开“张謇”这一核心元素。南通大学党委常委、副校长,南通大学附属医院党委书记施炜指出,张謇是精神圭臬,是文化之魂,文化建设表面上看是创新,但骨子里还是传承,正所谓“守正创新”。

让文化“动起来”

话剧是文艺作品的集大成者,它融汇了语言文字、形体表演、音乐、舞美等各类艺术形式,在演出现场能与观众产生情感互动,它是综合的、立体的、无比鲜活的。

为了把张謇“祈通中西,以宏慈善”的医学理念融入话剧中,《通医魂》编剧、南通大学附属医院文博中心主任、工会主席倪歌从辛亥革命催生的南通医院这个独特视角切入,以张謇及其三兄张詧创办的医院和医科学校为主线,贯穿张謇和当代通医人跨越时空的精神对话,以丰满的历史人物形象和真实感人的故事,展现出张謇及其追随者始终秉持的公益慈善之心,讴歌了以张謇为首的南通当地有识之士 “祈通中西”的理念和爱国为民的情怀。

施炜介绍,医院确定了由专业演员和本院员工共同演绎的原则。国家一级演员、梅花奖得主康爱石欣然应邀饰演张謇。同时,医院在全院范围招募群众演员,遴选出来的25位员工都有些舞台经验。针对院内演员,聘请上海戏剧学院的专业老师,利用晚上下班时间,进行了为期3个月的表演训练。对于三班倒的医护人员来说,要保证每次训练都参加是很不容易的,需要各种协调,但他们却创造了几乎满勤的奇迹。

在排练过程中,戏剧学院的老师会引导演员们先把自己“打开”,释放自我,从形体到语言再到情绪,全方位激发他们的表演潜能,让演员们深切感受到“灵魂被洗礼”。演员们纷纷撰写感言,通过不同的方式传播到更广的范围,形成了更大的光晕效应。这是艺术的感动,对历史的感怀,是医务人员的不忘初心,也展现了医院深厚的文化底蕴。

以制作人杨晶、导演何鸣晖和视觉总监童为列为首的团队调动了各种手段,赋予了这部剧唯美而深情的气息。南通大学附属医院的百年历史在舞台上徐徐展开,如一幅壮阔秀美的画卷。光与影营造的艺术空间里,随着大提琴悠扬舒缓的旋律,舞台上呈现了三个旋转有序,并且能够根据不同时空场景进行多角度变化的大门。三扇门的旋转从上方俯瞰,代表了时钟上的指针旋转。通过与每场具体的布景道具相结合,形成了优雅有序的舞美变化。随着三扇大门移步换形,台上变迁的是不同时代的故事,而不变的,则是一代代“通医人”一脉相承的“通医魂”。

施炜对《中国医院院长》杂志说,中华文明百年来,正从低谷重新崛起,文化自信的大语境下,情感会是与之最亲近和紧密的连接,这也是该剧最重要的现实意义。它让大家穿越时光,阅读“百年今犹在,不负此间人”的一段传奇。

让历史“活起来”

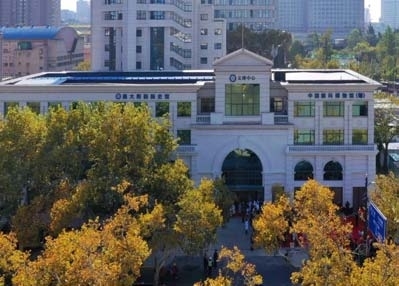

2021年,南通大学附属医院文博中心成立,首开医疗系统之先河。中心坐落于张謇先生1917年所建东公园旧址,依濠河而建,造型优美,气息古朴,与张謇纪念馆隔河相望,与南通博物苑毗邻而居。中心建筑面积3200平方米,内设医院院史馆、中国眼科博物馆(筹)、韬奋书房、中风120科普展馆,并有数间公益教室、职工文体活动中心等。

施炜告诉本刊,文博中心展出的图片、实物近4000件,其中镇馆之宝是一件一级文物——为毛主席做白内障手术定制的一套医疗器械。这里是全国最美女职工阅读点、江苏省科学家精神教育基地、江苏省医学科普教育基地、江苏省女职工康乃馨服务站示范点、江苏省职工书屋示范点、南通市最美文化空间,也是南通濠河风景区的地标性建筑、网红打卡地。2024年接待200多个团队、7000多散客参观。

作为张謇企业家学院的现场教学点,文博中心处处体现着张謇元素:面对正门的就是以张謇和三兄张詧形象为主体的浮雕墙;影音室里播放的是话剧《通医魂》;韬奋书房的书架和茶几上用丝网印刷展示了张謇先生的部分名言;二楼的院史馆以大量的图片、实物、场景,并借助现代化展陈手段,彰显了张謇慈善为民的办医情怀,以及历代通医人在张謇企业家精神的感召下,坚定的脚步与卓越的成就。“医院把文博中心作为直属机构进行管理,设2名专职馆员,主任由工会主席兼任。来文博中心参观都免费,团队预约的话,还提供讲解。凡来参观者,无不为张謇的爱国热忱和世界眼光所折服。”施炜说道。

除了原创话剧与文博中心建设外,近年来南通大学附属医院还通过制作重要历史人物雕像、创作“医院赋”、出版图书、举办活动等方式开展医院文化建设,通过文化对话、文化基因、文化创新、文化解码、文化畅想五个篇章,将新时代文化助推医院高质量发展成果进行了立体呈现。

施炜透露,《通医魂》成功之后,医院萌发了创作系列作品的想法,也就是《大国良医》三部曲,目前第二部讲述20世纪90年代优秀青年知识分子成长历程的《通医人》已获得当地精神文明建设项目资助,将于2025年5月在南通大学艺术中心展演。

施炜表示,医院文化的内涵决定了大多数人选择相信什么、尊重什么、追求什么。和绝大多数有着百年历史的医院不同,南通大学附属医院流淌着民族的血脉,因此医院的文化建设不是扁平的,而是鲜活的、立体的、多维度的。这是南通大学附属医院文化工作的创新,也是未来将要继续走下去的文化之旅。